Von: Horst A. Wessel

Die viereinhalb Jahre des Bürgermeisters Oechelhäuser.

„Einigkeit lässt auch kleine Dinge wachsen (Concordia res parvae crescunt). Das ist die große Lehre der letzten Jahre, das bleibe Mülheims Wahlspruch für alle Zukunft.“ Das bekannte Wilhelm Oechelhäuser, der 1852 aus dem Siegerland nach Mülheim an der Ruhr gekommen war, um das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen, im Rückblick auf sein Leben. Obwohl er nur wenige Jahre blieb und anschließend von Dessau aus die Continentale Gasgesellschaft aufbaute, gehört er zu den herausragenden Bürgermeistern unserer Stadt am Fluss. Er war ein gegenüber allen technischen Neuerungen sehr aufgeschlossener Mann, und er hatte wiederholt Reisen nach England und Frankreich unternommen, um dort die industriellen Fortschritte zu studieren. Mit ihm gelang es Mülheim, an die alten vorstädtischen Traditionen der Kohlenkaufleute anzuknüpfen, die kleinstädtischen Fesseln abzustreifen und die kleinbürgerlichen Anschauungen zu durchbrechen. Dabei bestand die Verwaltung aus nur wenigen Beamten, und der Verwaltungsetat war klein: „Mit einem Polizeikommissar … und einem Kanzlisten … und zwei Polizeiserganten habe ich meine ganze Amtsdauer hindurch die Stadt verwaltet … Der ganze Verwaltungsetat Mülheims, einer Stadt von 11.000 bis 12.000 Einwohnern, betrug etwa 1.600 Taler, der Polizeietat 1.120 Taler. Wir arbeiteten mit peinlicher Sparsamkeit.“

Oechelhäuser hatte erkannt, dass den Anforderungen der neuen Zeit nur mit besserer Bildung entsprochen werden konnte. Folglich baute er die vorhandene, von seinem Vorgänger Weuste gegründete dreiklassige Rektoratsschule, die nicht einmal den niedrigsten Ansprüchen genügte, zu einer „höheren Bürgerschule“, einer sechsklassigen Realschule erster Ordnung, die mit allen staatlichen Rechten ausgestattet war, aus. Zwar wurde der Lehrplan nach den praktischen Bedürfnissen von Handel und Gewerbe ausgerichtet, aber die Schule war kein reines Fachinstitut, sondern erzog zu vielseitig gebildeten, selbstbewussten Persönlichkeiten. 1856 fand die erste Reifeprüfung statt. Die Absolventen hatten das Recht zum Studium der Mathematik, der Naturwissenschaften und der neuen Sprachen.

Noch größere Aufmerksamkeit widmete Oechelhäuser – wie auch schon sein Vorgänger Weuste – der Reform des Elementarschulwesens. Bis zu einem Viertel der damals zum Militärdienst eingezogenen Mülheimer Rekruten waren Analphabeten. Obwohl in Preußen seit 1826 Schulzwang bestand, hatte ein Teil von ihnen überhaupt keine Schule besucht; die meisten von ihnen waren wegen der überfüllten Klassen bereits mit zwölf oder sogar mit elf Jahren entlassen worden und als Schiffsjungen auf die Ruhr- und Rheinschiffe gegangen. Keine Elementarschulklasse zählte weniger als 100 Schüler und Schülerinnen; in einer katholischen Schule saßen sogar 180 Kinder, die von einem Gehilfen unterrichtet wurden. Oechelhäuser schuf in Abstimmung mit den zuständigen Pfarrern neue Klassen und Schulbauten und erreichte die Anstellung weiterer Lehrer. Er setzte die Schulpflicht durch und ließ, wenn andere Strafen nichts fruchteten, uneinsichtige Väter einsperren. Gegen Widerstände erarbeitete er eine Schulordnung, die auch die Rechte der kirchlichen sowie der kommunalen Gremien genau bestimmte. Allerdings vermochte er es nicht, dieser Geltung zu verschaffen; die Kirchen wollten z. B. den Vorsitz in der Schulkommission nicht dem Bürgermeister überlassen. Erst Anfang der 1870er Jahre wurde die Schulaufsicht zugunsten des Staates geregelt, und zwar durch preußisches Gesetz.

Der damals ständigen Feuersgefahr begegnete Oechelhäuser durch die Reorganisation der Baupolizei und des Feuerlöschwesens. Nicht weniger als 915 Schornsteine wurden erneuert. Seine Absicht, bereits um die Jahrhundertmitte eine freiwillige Feuerwehr einzurichten, konnte er nicht realisieren. Man stellte jedoch 32 Mann auf, die neben Vergütungen im Brandfall jährlich zwei Taler erhielten. Dieses Geld zahlte die Mülheimer Feuer-Versicherungsgesellschaft.

In wirtschaftlicher Hinsicht das größte Verdienst, das sich Oechelhäuser erworben hat, war nach seinen eigenen Worten die Förderung der Linienführung der Bergisch-Märkischen Eisenbahn von Bochum über Mülheim nach Duisburg. Die erste Eisenbahnlinie, die das Ruhrgebiet berührte, war die Köln-Mindener, die 1847 von Duisburg bis Hamm eröffnet wurde und über Oberhausen und Altenessen führte. Die an der oberen Ruhr geförderten Kohlen erreichten Duisburg oder Ruhrort billiger, schneller und auch unbeschädigter per Eisenbahn. Das sahen auch die Mülheimer Kohlenhändler. Deshalb hatten Weitsichtige unter ihnen bereits unter dem Bürgermeister Weuste vergeblich versucht, die Köln-Mindener über Mülheim zu führen; eine hohe Summe sollte dafür aufgewendet werden. Auch der Plan von Mathias Stinnes, die Mülheimer Kohlenmagazine an der Ruhr mit seiner Zeche Sellerbeck durch eine Eisenbahn zu verbinden, hatte sich nicht realisieren lassen. Nicht einmal die Pferdebahn, die die Sellerbecker Zeche mit der Ruhr verband, hatte bis Essen verlängert werden können.

Ursprünglich sollte auch die Bahnlinie der Bergisch-Märkischen Eisenbahn von Bochum über Essen unter Umgehung von Mülheim nach Oberhausen gehen und in Ruhrort enden. Mülheim sollte lediglich eine Zweigbahn erhalten. Das hätte jedoch nicht nur das Ende der Ruhrschifffahrt bedeutet, sondern Mülheim vom Verkehr ganz abgeschnitten und daher der Stadt größten Schaden zugefügt. Unter der Führung ihres Bürgermeisters entfaltete Mülheim an der Ruhr große Aktivitäten und sicherte innerhalb kurzer Zeit bedeutende finanzielle Mittel, die die Eisenbahngesellschaft bewogen, Mülheim an der Ruhr in das Liniennetz einzubeziehen und sowohl mit Duisburg als auch mit Oberhausen zu verbinden – die S-Bahnlinien 1 bzw. 3 nutzen heute diese Trassen. Übrigens war das Kapital, das die Stadt für die Eisenbahn aufgewendet hatte, gut angelegt. Mit dem Erlös aus dem späteren Verkauf konnte u. a. die städtische Bleiche vergrößert und die Brücke über den Louisenthaler Fabrikkanal gebaut werden.

Das oben genannte Pferdebahn-Projekt wurde erst nach dem Weggang von Oechelhäuser abgeschlossen. Die Rheinische Eisenbahngesellschaft hat später die Bahn übernommen und auf Lokomotivbetrieb umgestellt. Das verbesserte die Verkehrslage Mülheims erneut; denn neben dem Fluss, dessen Bedeutung für den Güterverkehr allerdings den Zenit überschritten hatte, gab es den Schifffahrtskanal nach Duisburg, der die kostengünstige Verladung direkt ins Rheinschiff erlaubte, und es verliefen drei Hauptstrecken der Eisenbahn über Mülheim an der Ruhr; hinzu kamen chaussierte Straßen nach Essen (Aktienstraße) und nun auch nach Kettwig (an das Westdeutsche Kanalnetz fand Mülheim erst nach dem Ersten Weltkrieg Anschluss). Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war die Stadt am Fluss noch der größte Handelsplatz an der Ruhr und des gesamten Industriebezirks.

Während der Amtszeit des Bürgermeisters Oechelhäuser, und maßgeblich von ihm initiiert, befreiten sich die Mülheimer Kohlenhändler aus der Abhängigkeit der Ruhrorter Dampfschleppschifffahrtsgesellschaft, auf die sie für den bergwärtigen Transport ihrer Kohlenschiffe auf dem Mittel- und Oberrhein angewiesen gewesen waren. Nach Auffassung von Mülheimer Kohlenhändlern waren sie dabei benachteiligt worden und hatten oft lange auf Schlepphilfe warten müssen. Mit finanzieller Unterstützung vor allem durch die vier Gebrüder Krabb und Berliner Kapital gründete Oechelhäuser 1853 die Mülheimer Dampfschleppschifffahrtsgesellschaft. Diese bestellte noch im Jahr ihrer Gründung drei große Schlepper, zwei bei einer niederländischen Werft und den dritten bei der GHH in Ruhrort. Im Frühjahr des folgenden Jahres konnte der erste Schlepper, bald darauf der zweite und im Herbst der dritte Schlepper in Dienst gestellt werden; außerdem wurden je ein Schlepper bei der Niederländischen und der Düsseldorfer Dampfschleppschifffahrtsgesellschaft ausgeliehen. Dadurch konnte bereits im ersten Betriebsjahr ein Schleppergebnis auf dem Rhein erzielt werden, was bis dahin noch nicht erreicht worden war. Obwohl Rücklagen in einem Umfang gebildet wurden, die bald die Beschaffung weiterer Schlepper gestatteten, konnten Dividenden von jährlich 10 bis 12 % verteilt werden.

Als Oechelhäuser Mülheim verließ, besaß die Gesellschaft sechs Schlepper. Zwei von ihnen galten als die besten und schnellsten auf dem Rhein. Das Geschäft der Ruhrorter Gesellschaft war so zurückgegangen, dass sie sich schließlich 1872 gezwungen sah, sich mit der Mülheimer zu vereinigen. Vier Jahre später erfolgte die Fusion der vereinigten Gesellschaft mit der Kölner Tauereigesellschaft. Dem Aufsichtsrat dieser neuen Gesellschaft gehörten die Mülheimer Kohlenhändler Karl Krabb und Hermann Becker an. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass in Mülheim Mathias Stinnes und in Ruhrort Franz Haniel schon vorher die Schleppschifffahrt betrieben hatten; die Gemeinschaftsgesellschaften taten ihren Schifffahrtsaktivitäten keinen Abbruch. Am Rande sei erwähnt, dass Oechelhäuser auch noch den Versuch gemacht hatte, die Ruhr mit Ausflugsdampfern, damals sprach man von „Vergnügungsdampfern“, zu befahren. Dabei war durchaus auch an einen Personenverkehr gedacht, insbesondere auf der Strecke über Kettwig nach Werden, auf der es nur eine schlechte Straßenverbindung gab. Technisch war der Versuch durchaus ein Erfolg, aber wirtschaftlich rechnete sich das Unternehmen nicht; nach wenigen Jahren wurde der Betrieb wieder eingestellt und die Gesellschaft aufgelöst. Zeit und Geld für Vergnügungsfahrten hatten damals offensichtlich nur wenige, zu wenige Menschen. Seit den 1920er Jahren erfreuen sich die Fahrten ruhraufwärts großer Beliebtheit; neuerdings werden auch Fahrten auf der unteren Ruhr angeboten.

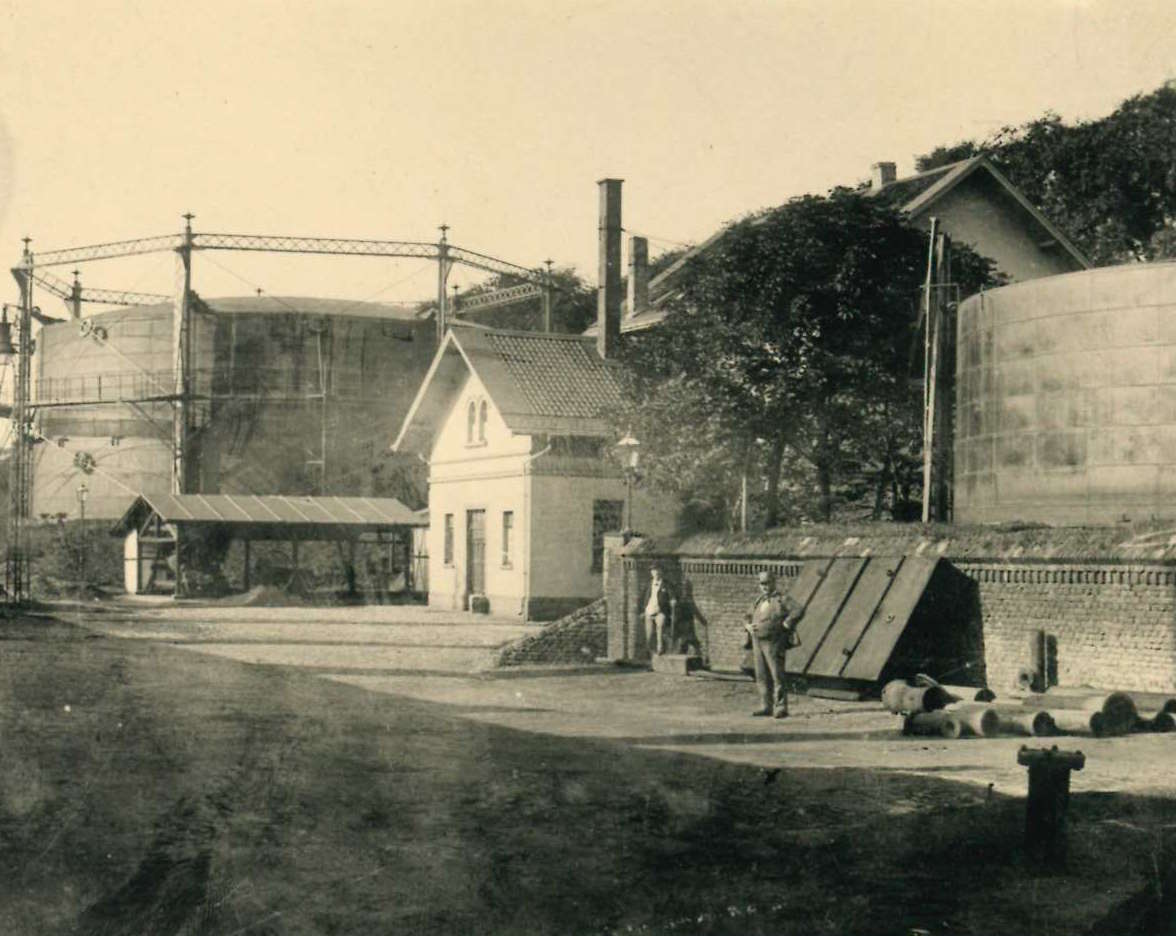

Wesentlich früher als viele andere Städte erhielt Mülheim an der Ruhr eine Gasanstalt. Das erste deutsche Gaswerk für den öffentlichen Bedarf war 1826 in Hannover in Betrieb gegangen; kurze Zeit später hatte Berlin eine Gasbeleuchtung erhalten, 1841 die Stadt Köln. 1850 hatte es 35 Gasanstalten in Deutschland gegeben. Die Mülheimer Anlage wurde – ohne finanzielle Belastungen für die Stadt – von der 1855 in Dessau gegründeten Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft gebaut und 1856 in Betrieb genommen. Im selben Jahr wechselte Oechelhäuser – nach nur viereinhalb Jahren in Mülheim – in das Direktorium der Dessauer Gesellschaft.

Mülheim an der Ruhr in vorpreußischer Zeit: Das meiste Leben herrschte auf der Ruhr

So wichtig diese Jahre um die Mitte des 19. Jahrhunderts für die Umorientierung und weitere Entwicklung der Stadt am Fluss waren, es war bei weitem nicht der Beginn ihrer modernen Entwicklung; und auch wechselvolle Konjunkturen waren nichts Neues. Licht- und Schattenseiten hatten auch den früheren Entwicklungsgang geprägt, und Zeit, um auf den erworbenen Lorbeeren auszuruhen, die hatte es nur selten gegeben. Eines jedoch war und ist entscheidend für den wirtschaftlichen Aufstieg Mülheims: die Lage am Fluss. Auch heute ist die Ruhr von Bedeutung für die Stadt. Neben der Wasserversorgung und der Energieerzeugung garantiert der Fluss ein wichtiges Stück urbaner Qualität. Das Projekt „Ruhrbania“ trägt dem Rechnung. In Verbindung mit der Ruhr war damals die Lage Mülheims entscheidend, nämlich am Austritt des Flusses aus dem steinkohlenreichen Hügelland und rund 13 Kilometer oberhalb seiner Mündung in den Rhein, halbwegs zwischen Duisburg und Essen. Urkundlich vor etwa 1.000 Jahren als Gerichtsstätte und Rittersitz „Mulenheim“ – gemeinsam mit den Höfen Saarn, Speldorf, Styrum, Broich und Eppinghofen – erstmals erwähnt, ist Mülheim über Jahrhunderte hinweg aus diesen und weiteren Siedlungen hervorgegangen. Den Kern der alten Siedlung bildeten die Mülheimer Höfe, Maurenhof und Altenhof mit der Petrikirche, sowie die Schlösser Styrum und Broich. 1766 bis 1806 gehörten diese mit dem umliegenden Land dem Landgrafen von Hessen-Darmstadt. Nach der französischen Annektion wurden sie dem neu gegründeten Großherzogtum Berg eingegliedert; Mülheim erhielt 1808 eine Munizipalverfassung. Nach dem Wiener Kongress wurde es 1815 mit der Rheinprovinz preußisch.

Mülheim hatte damals, wie Ernst Henke in einem Beitrag von 1937 über die Nedelmanns ausführte, „noch recht wenig von einer Stadt“. Die auf dem Kirchenhügel gegründete Petrikirche war von weitem auszumachen, und sie war noch lange das einzige herausragende Gebäude der Stadt am Fluss. Die Schlösser Broich und Styrum sowie der auch damals recht imposante Gebäudekomplex des Klosters Saarn befanden sich außerhalb Alt-Mülheims. Erst Anfang der 1790er Jahre entstand die Textilfabrik von Troost im Louisenthal. Sie umfasste bald große Bauten, in denen hunderte von Menschen Arbeit fanden. Zunächst gab es noch keinen hohen Schornstein, denn den Antrieb der Spinnmaschinen besorgte ein von der Ruhrströmung betriebenes Wasserrad. Die Genehmigung von Anlage und Betrieb waren davon abhängig gemacht worden, dass die Schifffahrt und vor allem auch die Mühlen nicht beeinträchtigt wurden; denn Mülheim machte damals seinem Namen noch alle Ehre: An der Ruhr, am Rumbach, an der Kahlenberger- und an der Broicher Schlacht drehten sich wie von alters her schwerfällig die Wasserräder. Dabei handelte es sich nicht wie bei der südlich der Eppinghofer Straße gelegenen Windmühle nur um Fruchtmühlen, sondern auch um Anlagen zur Papierherstellung, zum Zerkleinern von Farbhölzern und zur Herstellung von Wolltuchen.

Über das Siedlungsgebiet verstreut lagen ein Eisenhammer sowie einige kleinere Betriebe zur Herstellung von Papier, Tabak, Seife, Speisestärke, Essig und Wolltuche. Sonst gab es in Mülheim hauptsächlich Hausgewerbe. Die Gerberei, die sich in Mülheim im 19. Jahrhundert zu einer weltweit einmaligen Blüte und Stärke entfalten sollte, befand sich noch in den Anfängen. Das Dutzend kleiner Zechenbetriebe, deren Stollen manchmal bis in die Stadt reichten, beschäftigten erst wenige Menschen – und das noch hauptsächlich in den Monaten, in denen die landwirtschaftliche Arbeit ruhte und der Fluss nicht befahrbar war. Auch hier prägten noch keine hohen Schornsteine das Bild, weil die an die Erdoberfläche tretenden Kohlevorkommen nicht die teuren Investitionen für die Anschaffung und den Betrieb von Dampfmaschinen erforderten.

Die Verkehrswege, auf denen sich Post- und Transportwagen, die Kutschen der Kaufleute, die bis zu den Warenmessen nach Frankfurt a. M. und Leipzig reisten, mühsam vorwärtsbewegten, waren unbefestigt. Massengüter, wie die Steinkohle, aber auch Getreide, waren wirtschaftlich nur auf dem Wasserwege zu transportieren. Die Bergleute, vielleicht 300 im Ganzen, wohnten in bescheidenen Hütten meist in der Nähe der Zechen, in Mellinghofen und Eppinghofen. Die Schiffer, Zimmerleute, Weber, Tabak- und Mühlenarbeiter hatten vorwiegend im Innern der Stadt ihre Wohnungen. Auf der Broicher Seite lag die Seifenfabrik von Böninger aus Duisburg.

Das meiste Leben herrschte an und auf dem Fluss; er sicherte die Existenz Mülheims und verhalf der Stadt früh zu Wohlstand und Bedeutung. Direkt vor Mülheim, bei den jetzigen Ruhranlagen, bog ein Wasserarm ein, der damals als Hafen genutzt wurde. Die dadurch geschaffene langgestreckte Halbinsel war der Gänseplatz. Dicht am Fluss, auf der Mülheimer Seite, befanden sich der Schiffbauplatz (unterhalb der späteren Kettenbrücke) und die Kohlenmagazine – nach der Anlage des Neuen Hafens haben beide, Schiffbauplatz und Kohlenmagazine, dort weitere Möglichkeiten erhalten. Auf dem Fluss verkehrten meistens Kohlennachen mit Mast und Segel, sog. „Ruhr-Aaken“. Die talwärts gehenden Schiffe fuhren durch den alten Kanal, passierten die alte Schleuse und schlossen sich dann den erst in Mülheim eingesetzten Schiffen an. Ruhrabwärts ging die Fahrt nach Ruhrort oder auch bis in die Niederlande sowie an den Mittel- und Oberrhein. Die bergwärts fahrenden Schiffe wurden von Pferden, selten von Menschen, auf dem entlang des Broicher Ufers verlaufenden Lein- oder Treidelpfad gezogen. Den Verkehr von einem Ufer zum anderen vermittelte in Höhe des Alten Hafens eine Gierfähre; allerdings war diese nicht selten wegen Hochwassers oder auch Wassermangels außer Betrieb. Während bei Niedrigwasser der Wagenverkehr seinen Weg quer durch den Fluss nahm, mussten sich bei Hochwasser Reisende und Fuhrwerke oft tagelang in Geduld fassen und in Mülheim oder Broich Quartier nehmen.

Der Kohlenhandel und der Kohlentransport befanden sich in dieser Zeit noch größtenteils in den Händen Mülheimer Kaufleute – auch der Handel mit Kolonialwaren war sehr bedeutend, Kolonialwaren und Getreide brachten die Kohlenschiffer als Rückfracht mit. Von Mülheim aus gingen wöchentlich ganze Wagenladungen, meist ab der Lutherischen Kirche, nach Ratingen, Kettwig und anderen Orten.

In der Zeit, in der Mülheim zum Großherzogtum Berg gehörte, erholte sich die Stadt am Fluss keineswegs „nach langem Stillstand und … herrlichem Erwachen nach tiefem Schlafe“ (Henke). Zunächst bestand ein großer Unterschied zwischen dem linken Rheinufer, das Teil des französischen Kaiserreiches geworden war, und dem rechten, das als Großherzogtum Berg diesem nur lose angegliedert war. Während dort die moderne französische Gesetzgebung die Wirtschaft des Landes mit allen Mitteln förderte und dieser den großen französischen Markt öffnete, war das Großherzogtum von allen Seiten – auch am Rhein – mit hohen Zollschranken umgeben, die die französischen Gewerbe vor den leistungsstarken bergischen Konkurrenten schützten. Erschwert wurde diese Situation dadurch, dass die überseeischen Exportmärkte wegen der von Napoleon verfügten und durchgesetzten Kontinentalsperre nicht zugänglich waren.

Die Kriege, die der Korse ohne Unterlass führte, erforderten von Mülheim an der Ruhr hohe Abgaben und die Bereitstellung von jungen Menschen, die als Soldaten für Frankreichs Ruhm kämpfen und nicht selten ihr Leben lassen mussten. Als der Stern Napoleons sank, waren es die Alliierten, die der Stadt am Fluss zusätzliche Lasten aufbürdeten. Offensichtlich bestraften diese die Mülheimer dafür, dass ihr Gemeinwesen nur dank französischer Gnade Stadt geworden war. 1814 wurde die Stadt angewiesen, für ein russisches Korps auf dem Durchmarsch zu sorgen; dazu gehörten mehr als 36.000 Menschen und mehr als 14.000 Pferde. Um diese große Belastung für die Stadt abzuwenden, wies die Verwaltung darauf hin, dass Mülheim nur ein „armes Dorf“ sei, das nicht mehr als 568 Häuser zählte, hauptsächlich von armen Schiffsknechten und Bergleuten bewohnt würde und nur auf französische Anweisung zu einer Stadt erhoben worden sei.

Neuanfang unter preußischer Verwaltung und die weitere Entwicklung wichtiger Branchen

Die Mülheimer Kaufleute und Gewerbetreibenden, die es sich im gräflichen Kleinstaat, weitab vom Herrschersitz, gut eingerichtet und dann den Niedergang erlebt hatten, waren erleichtert, als die französische Zeit vorüber war. Zwar bekamen die Produzenten von Textil- und Metallwaren nun die Konkurrenz der englischen Hersteller zu spüren, aber sie lernten rasch, sich erfolgreich zu behaupten. Sie übernahmen die moderne englische Technik, und sie richteten die Fabrikate auf die speziellen Bedürfnisse ihrer Kundschaft aus. Bald waren sie in manchem sogar besser als die scheinbar nicht einholbaren Konkurrenten von der Insel. Die private Unternehmerinitiative erwachte wieder, gefördert auch durch die Bürgermeister, vor allem ab 1822 durch Christian Weuste und dann, wie bereits ausgeführt, durch Wilhelm Oechelhäuser. Ersterer war es, der das kleine Kirchendorf zu einem Gemeinwesen mit städtischer Ausstrahlung entwickelte, der systematisch begann, das Wegenetz auszubauen: 1833 die Duisburger Straße, 1835 die Straße nach Saarn und Kettwig über den Kassenberg, 1838 die privat finanzierte Aktienstraße Richtung Essen, in der ersten Hälfte der 1840er Jahre den Ausbau von Eppinghofer und Mellinghofer Straße. Im Jahre 1844 wurde die Kettenbrücke, die erste Ruhrbrücke, gebaut, und 1846 entstand eine neue Ruhrschleuse. Die Einwohnerzahl stieg von knapp 11.600 (1807) auf rund 25.000 (1846).

Der Steinkohlebergbau

Der Bergbau gelangte zu neuer Blüte. Voraussetzung dafür war, dass die Nachfrage rasch und scheinbar unaufhaltsam wuchs, so dass der Handel ihr kaum noch zu entsprechen vermochte. Ursache dafür war, dass Holz als Brenn- und Baumaterial mehr und mehr durch die Steinkohle bzw. das mit Kohle oder Koks erschmolzene Eisen und den mit Kohle gepuddelten Stahl sowie Wind, Wasser, Mensch und Tier als Antriebskraft durch die Dampfmaschine ersetzt wurden – und die Dampfmaschinen waren in der Anfangszeit große Kohlenfresser. Weil die Kohlenhändler daran interessiert waren, die Nachfrage zu bedienen und eine Verzögerung in der Versorgung verhindern wollten, beteiligten sie sich am Kohlebergbau und investierten das durch den Handel gewonnene Kapital in die Erweiterung bestehender Bergbaubetriebe und in die Gründung neuer Bergbaugesellschaften. Das wurde durch die im Mülheimer Revier praktizierte Besitzform des sog. „Oertgen“ (Ort = Viertel/Anteil) begünstigt. Abgesehen davon, dass die Besitzer bei dieser bergrechtlichen Gewerkschaft zubußpflichtig waren, konnte der Anteil an der Förderung bis Mitte des 19. Jahrhunderts selbständig, auf eigene Rechnung, verkauft werden. Kleinere Zechenbetriebe wurden konsolidiert und technisch modernisiert. Die Stollen wurden ausgemauert und die handwerksmäßige Förderung mit Hilfe der Dampfmaschine auf Massenproduktion und Großbetrieb umgestellt – es bedarf kaum der Erwähnung, dass die Dampfmaschine es als Pumpe erlaubte, den Bergbau in größere Tiefen zu verlagern und schließlich auch als Tiefbau im Schachtbetrieb zu betreiben.

Von den Mülheimer Kohlenhändlerfamilien waren im Kohlenbergbau tätig u. a. von Eicken, Schmitz, Michels und Kannengießer, Krabb, Kalthoff, Mühlenbeck und Mellinghoff. Mathias Stinnes zeichnete sich dabei durch ein besonderes Engagement aus; er besaß große Anteile an fast allen Mülheimer Zechen, und er hat in umfangreichem Maße Kapital in den Bau neuer Schächte investiert. Doch nicht nur die Mülheimer Großunternehmen des Handels fanden im Bergbau ein fruchtbares Betätigungsfeld; auch die Vertreter anderer Mülheimer Gewerbe, soweit sie erfolgreich waren und über die entsprechenden Mittel verfügten, waren hier anzutreffen: z. B. die Textilindustriellen Troost, der Lederfabrikant Coupienne, der Lederhändler Peters und die Papiermacherfamilie Vorster. Selbst Landwirten, wie Beckmann, Charisius und Sellerbeck, begegnen wir als Bergbaubeteiligten. Auch ortsfremde Kaufleute, insbesondere Franz Haniel aus Ruhrort und die belgische Firma de Gruyter & Co., die im benachbarten Alstaden ihre Niederlassung hatte, waren im Mülheimer Bergbau tätig.

Da bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts Anlagekapital fehlte, wurden neben dem Barkapital der Gewerken auch Darlehen der Knappschafts- und Bergbauhilfskassen sowie Hypothekengelder verwendet. Das Mülheimer Bankwesen war noch kaum entwickelt. Allerdings war das Bankhaus Hanau bereits in den 1830er Jahren im Kuxenhandel, im Handel mit Anteilen an bergrechtlich organisierten Bergbaubetrieben, führend. Daneben waren hier in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem Kölner Bankhäuser, wie der A. Schaaffhausen’sche Bankverein, Oppenheim und Deichmann, anzutreffen, in der zweiten Jahrhunderthälfte kamen Berliner Banken, die im Revier bestehende regionale Bankinstitute übernahmen, hinzu. Eine Sonderrolle spielten die Brüder Franz und Johann Dinnendahl, die Dampfmaschinenfabrikanten. Da die Gewerken die hohen Kosten für die als Pumpen zur Wasserhaltung und als Fördermaschine für die Personenfahrt und den Materialtransport eingesetzten Dampfmaschinen nicht aufbringen konnten und gleichzeitig die Hersteller der noch wenig erprobten Anlagen in die Pflicht nehmen wollten, entlohnten sie die Fabrikanten, indem sie ihnen Anteile an den Zechengesellschaften übertrugen. Diese übernahmen damit ein doppeltes Risiko: Arbeiteten die von ihnen gebauten Maschinen schlecht oder verbrauchten zu viel Kohle, dann fiel das Ergebnis mager aus, unter Umständen musste sogar noch zugezahlt werden; das gleiche gilt, wenn die Maschine zwar den in sie gesetzten Erwartungen entsprach, aber die Kohlevorkommen gering waren. Zumindest für Franz Dinnendahl haben sich die – allerdings hochfliegenden – Erwartungen nur unzureichend erfüllt. Als tüftelnder Techniker hat er neue Wege beschritten, als Unternehmer ist er gescheitert.

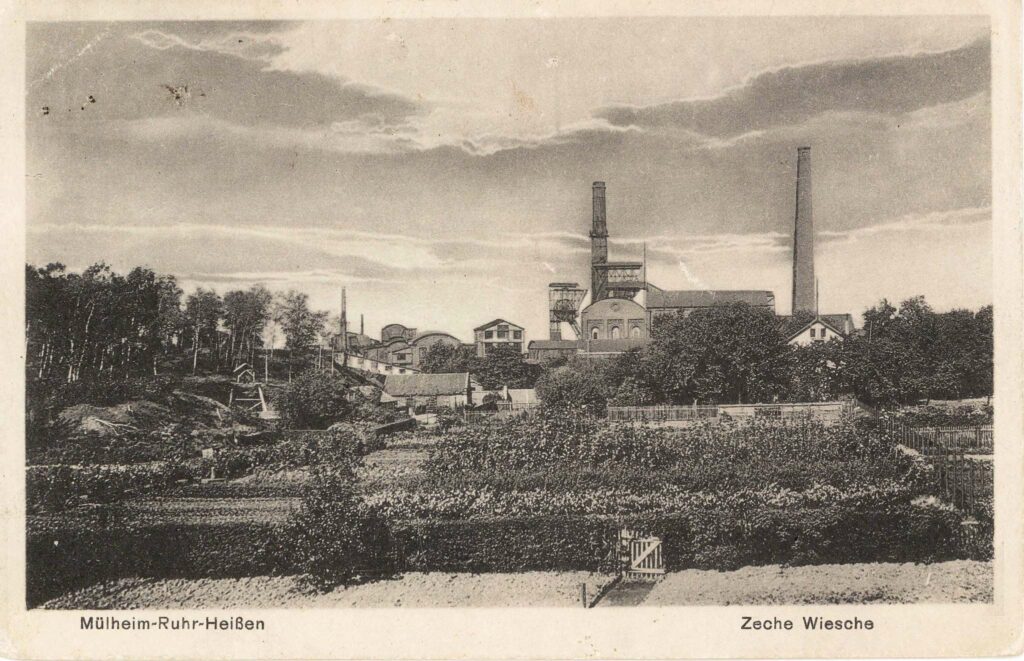

Eine neue Konsolidierungswelle mit einer erneuten Zusammenfassung von Zechenbetrieben setzte am Ende des 19. Jahrhunderts ein. Inzwischen war es möglich geworden, Bergwerksgesellschaften in der Form von Aktiengesellschaften zu gründen. Dadurch wurde das Risiko der Anlage auf den Wert der Aktie begrenzt und weitere Anleger konnten gewonnen werden. Dies war nicht zuletzt deshalb wichtig, weil die alten Mülheimer Zechen sich inzwischen in keinem guten Zustand mehr befanden. „Rosenblumendelle“, „Wiesche“ und „Humboldt“ nannte der Volksmund „Jammer“, „Elend“ und „Kreuz“. Dabei waren deren Kohlevorkommen keineswegs erschöpft; die Anlagen waren veraltet und vermochten den Ansprüchen an einen modernen, rationellen Betrieb nicht zu genügen. Vor allem die Wasserhaltungen waren so ungenügend, dass die Beschäftigten und deren Angehörige sowie die Aktionäre ständig in der Furcht lebten, die Gruben könnten „absaufen“. Auf Anregung von Hugo Stinnes, dem Enkel des Pioniers Mathias Stinnes, und unter Beteiligung von August und Joseph Thyssen sowie des Bankiers Leo Hanau, wurden die Mülheimer Zechen sowie die auf Essener Gebiet liegende Gewerkschaft „Hagenbeck“ zu einem neuen Unternehmen, der „A.-G. Mülheimer Bergwerksverein“, zusammengeschlossen und zu einem die gesamte Bergbauregion umfassenden Betrieb entwickelt. Dazu gehörte die Abteufung weiterer Schächte und der Ausbau der Tagesanlagen. Schon innerhalb weniger Jahre konnte die Förderung verdoppelt werden; 1914 waren es insgesamt rund 1,5 Mio. jato.

Erwähnt seien im gegebenen Zusammenhang die Gründung der Rheinisch-Westfälischen Bergwerks-Gesellschaft mbH im Jahre 1905 und die Errichtung des Instituts für Kohlenforschung als Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Jahre 1913. Die genannte Gesellschaft erwarb u. a. in Mülheim Mutungsfelder – Flächen, unter denen Kohlevorkommen vermutet wurden und die bergtechnisch erschlossen werden durften. Das Institut hat heute noch seinen Sitz in Mülheim an der Ruhr und arbeitet als Einrichtung der „Max-Planck-Gesellschaft“. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte der Mülheimer Bergbau noch einmal eine Blüte. Allerdings wurde in der Zeit der Kohlenknappheit das begehrte „schwarze Gold“ auch an Stellen gewonnen, die nicht dokumentiert wurden – so tun sich heute manchmal bergbaubedingte Abgründe da auf, wo kein Bergbau genehmigt war. Im Jahre 1966 hat die letzte Mülheimer Zeche ihren Betrieb eingestellt. Damit war die Stadt am Fluss, in der der Steinkohlebergbau begonnen hatte, als erste Stadt zechenfrei. Rückblickend betrachtet ist der Bergbau für die Stadt am Fluss von größter Bedeutung gewesen. Wenn er in den in diesem Band veröffentlichten Biografien keine direkte Berücksichtigung gefunden hat, dann deswegen, weil die daran Beteiligten nicht in erster Linie Bergbauunternehmer, sondern Landwirte, Kohlenhändler, Textil-, Leder- oder Eisenindustrielle gewesen sind, die ihr Kapital dort angelegt haben, um die Versorgung zu sichern oder weil sie sich davon eine gute Rendite erhofften.

Die Textilindustrie

Eine der Familien, nämlich Troost, die ihr Kapital im Mülheimer Bergbau investierte, hatte dieses durch ihre textilgewerbliche Tätigkeit erworben. Spinnen und Weben gehören zu den traditionellen Hausgewerben. Insbesondere nach der Ausbreitung des Verlagssystems arbeiteten diese nicht mehr nur für den eigenen und den örtlichen Bedarf, sondern auch für überregionale Märkte. Verleger-Kaufleute versorgten die Spinner und Weber mit Rohstoffen und verkauften die gefertigten Textilfabrikate. Zwar wurden, etwa zur Bearbeitung der Tuche, schon früh mit Wasserkraft betriebene Mühlen, Walkmühlen, verwendet, aber davon abgesehen war der Betrieb handarbeitlich und sogar, jedenfalls was das Spinnen betrifft, nebengewerblich organisiert. Die englischen Textilproduzenten verschafften sich im 18. Jahrhundert einen deutlichen Vorsprung dadurch, dass sie Fabriken schufen, in denen erst mit Wasserkraft, später durch Dampfmaschinen angetriebene Spinn-, dann auch Webmaschinen ein Vielfaches von dem erzeugten, was von Hand – mit Spinnrad oder Handwebstuhl – möglich war. Anfang der 1780er Jahre hatte der aus dem textilgewerblichen Elberfeld stammende Kaufmann Brügelmann die erste Maschinenspinnerei in Deutschland errichtet, und zwar genau nach englischem Vorbild. Das versuchte dieser auch gar nicht zu verbergen. Im Gegenteil, seine Anlage, die er bei Ratingen (heute Museum des Landschaftsverbandes Rheinland) errichtete, nannte er nach dem englischen Vorbild „Cromford“. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, sich dafür durch den Landesherrn, den Herzog von Berg, einen Monopolschutz zu verschaffen. Niemand sonst sollte im Lande das Recht erhalten, eine derartige Anlage zu errichten und zu betreiben.

Dass dann dennoch kaum zehn Jahre später im nicht weit entfernten Mülheim an der Ruhr eine Textilfabrik entstand, die wie ein Spiegelbild der Brügelmannschen bei Ratingen glich, dass findet seine Erklärung darin, dass in Mülheim bzw. Broich die Landgräfin Marie Louise von Hessen-Darmstadt, eine der großen Damen der Barockzeit, Herrin war. Und diese erteilte dem Kaufmann Joh. Caspar Troost II., dessen Vater wie Brügelmann aus Elberfeld stammte und vermutlich Garnhändler war, das Privileg zur Gründung einer Spinnerei, Weberei und Druckerei in dem nach der Landesmutter benannten Louisental bei Mülheim. Zwar gab es Einwände der Wassermühlenbetreiber und der Ruhrschiffer gegen den Bau eines Fabrikkanals, durch den der Ruhr Wasser entnommen wurde, aber die Landgräfin, die Klagen ihrer Mülheimer Landeskinder gewohnt war („es müsste schon ein Engel kommen, um es ihnen recht zu machen“), ließ sich dadurch nicht beeindrucken. Sie wusste, dass der Mülheimer Kohlenhandel in einer Krise steckte und viele Schiffsknechte und Kohlenschieber brotlos waren. Sie hoffte, dass durch die Investition des Kaufmanns Troost neue Arbeitsplätze in verhältnismäßig großer Zahl entstehen würden.

Sie sollte Recht behalten. Die Troostsche Fabrik entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zu einer der bedeutendsten Unternehmen seiner Art im gesamten Rheinland. Freiherr von Stein bezeichnete sie 1805 als Musteranlage. In der französischen Zeit litt sie – wie alle Produzenten von Textilwaren – unter den Belastungen durch Zölle. Zwar kam die Anlage nicht zum Stillstand, aber viele Arbeiter verloren ihren Arbeitsplatz und verließen Mülheim. Statt wie früher bis zu 800 beschäftigte Troost 1809 nur noch 200 Personen. Nach den napoleonischen Wirren erholte sich das Unternehmen nur langsam; denn nun beherrschten die billigen englischen Fabrikate die Märkte. Im Jahre 1817 arbeiteten immer noch nur 200 Beschäftigte an rund 50 Spinnmaschinen und 83 Webstühlen; allerdings wurde viel Garn außerhalb der Fabrik im Verlagssystem verwebt. Im genannten Jahr gründete die Familie Troost ein zweites, rechtlich selbständiges Unternehmen als Weberei und später auch Kattundruckerei. 1833 waren in der Rheinprovinz insgesamt 7.056 Spindeln in Betrieb, davon allein 1.680 Stück (knapp ein Viertel) bei Troost in Mülheim an der Ruhr. In einem amtlichen Gutachten heißt es u. a. „ein wahrer Segen für die Gegend“, „bringen viel Geld in Umlauf“, „beschäftigen die arme Volksklasse“. Dennoch ist es bemerkenswert, dass 1826 ein Textilindustrieller als erster Mülheimer zum Kommerzienrat ernannt wurde. In der Begründung wurde eigens hervorgehoben, dass die Anlagen auf dem neuesten Stand der Technik waren.

Auch in der nachfolgenden Generation blieb das Textilunternehmen Troost von Bedeutung. Die Unternehmensleitung teilten sich die beiden Brüder. Der eine übernahm die kaufmännische, der andere die technische Leitung. Allerdings fehlte ihnen der unternehmerische Geist ihres Vaters; sie beließen es beim Bewahren und Verwalten – und gesellschaftlichem Repräsentieren. So gehörte einer von ihnen zur Mülheimer Deputation, die dem neuen preußischen König Friedrich-Wilhelm IV. 1840 huldigte; auch der Kommerzienratstitel wurde quasi weiter „vererbt“. Die Dampfkraft, die den Betrieb von den Witterungsverhältnissen unabhängig machte, wurde erst in den 1840er Jahren eingeführt. Selbst danach arbeiteten noch Weber im Verlagssystem für die Fabrik. In der Fabrik waren damals 1.000 und mehr Personen beschäftigt, darunter zahlreiche Zugezogene. Die dritte Unternehmergeneration trennte sich von den textilindustriellen Aktivitäten. C. + F. Troost wurde in eine Aktiengesellschaft, die Louisenthaler A.-G. umgewandelt, die ältere Troost & Co. von dem Schwager Heinrich Pelzer, einem Lederhändler und -fabrikanten, übernommen – 1896/97 hat dessen Schwiegersohn, August Thyssen, das Gelände erworben. Sein Bruder Joseph Thyssen hat hier seine Villa errichtet. Die Familie Troost investierte ihr Kapital teilweise im Steinkohlebergbau.

In der Textilbranche waren die Anlagen von Troost die mit großem Abstand größten und wichtigsten. Daneben weist die Statistik die 1836 errichtete Baumwollweberei von Joh. Daniel Hammacher sowie die Tuchfabriken Theodor Schmachtenberg und Hermann Mühlenbeck nach. Während die erstere um 1840 15 Arbeitskräfte beschäftigte, die 11.000 Ellen (rund 7.000 m) Tuch im Wert von 25.000 Talern herstellten, waren es bei der zweiten 14 Arbeiter und 8.000 Ellen (rund 5.000 m) im Wert von 20.000 Talern. Beide Fabriken betrieben eine Dampfmaschine von 4 PS.

Die Lederherstellung und Lederverarbeitung

Die Herstellung und Verarbeitung von Leder gehört in der Stadt am Fluss zu den Gewerben mit einer langen Tradition. Die Viehwirtschaft in der näheren und weiteren Umgebung, die großen Eichenwälder, die den lange Zeit unentbehrlichen Gerbstoff lieferten und das Wasser, vor allem der Bäche in Mülheim, boten günstige Voraussetzungen. Ruhrschifffahrt, Landtransport und auch der Bergbau traten als potente Nachfrager auf. Wichtige Impulse verlieh diesem in Mülheim so bedeutenden Gewerbezweig der zugezogene Christian Coupienne mit seinen Brüdern. Mit der Einführung der Dampfmaschine wandelten sich die Handwerks- in Fabrikbetriebe um; ab den 1880er Jahren kann man von einer Lederindustrie sprechen. Die Einführung der ersten Lederspaltmaschinen in Deutschland, 1882 bei Coupienne und Lindgens, stehen für diese Entwicklung. Dadurch sowie durch die Inbetriebnahme weiterer Maschinen zur Betriebsrationalisierung verschafften sich die genannten und weitere Mülheimer Gerbereien entscheidende Wettbewerbsvorteile. Die Stadt am Fluss war nicht weniger die Stadt des Leders als die des Kohlenhandels, insbesondere als dessen Bedeutung schrumpfte. Eine Veröffentlichung des Mülheimer Ledermuseums weist 45 Gerbereien und Lederfabrikanten, insbesondere in der Eppinghofer- und in der Hansastraße, nach, außerdem acht Fabrikantenvillen.

Mülheimer Leder war überall geschätzt; der deutsche Kaiser gab ihm ebenso den Vorzug wie der russische Zar, der Schah von Persien, der Kaiser von China, die Kaiserin von Äthiopien und wohlhabende Bürger z. B. in New York. Mülheim an der Ruhr galt als die „Akademie der Gerber“; wer hier sein Handwerk erlernt hatte, der fand weltweit Anerkennung und Arbeit. Im vorliegenden Band haben die drei Lederherstellerfamilien Coupienne, Lindgens und Hamman sowie die Schuhfabrikanten Otterbeck Aufnahme gefunden.

Die Papierherstellung

Kaum jünger als das Ledergewerbe ist die Papierherstellung in Mülheim an der Ruhr; auch sie steht in enger Beziehung zum Wasser. Hier war es vor allem die Ruhr selbst, deren Strömung zum Betrieb von Papiermühlen genutzt wurde. Rund 30 derartiger Anlagen, deren Bau einen hohen Kapitalaufwand erforderte, sollen im Laufe der letzten Jahrhunderte im heutigen Stadtgebiet und in der näheren Umgebung tätig gewesen sein. Die älteste von ihnen ist bereits Anfang des 16. Jahrhunderts in Broich nachweisbar; und diese hatte auch am längsten Bestand. Sie ist in besonderem Maße mit dem Namen und dem Wirken der Familie Vorster verbunden. Der erste Betreiber dieses Namens war wie viele Pionierunternehmer Mülheims erst zugewandert; er stammte aus Olpe. Die Herrschaft übertrug diesem und seiner Familie die Mühle in Erbpacht und erteilte ihnen obendrein das für die Papiermacherei existenzwichtige Monopol zur Sammlung von Lumpen – Lumpen, also alte Textilien, waren damals der wichtigste Rohstoff für die Papierherstellung. Zeitweise wurden von der Familie mehrere Papiermühlen, auch außerhalb Mülheims, betrieben.

Die herrschaftliche Mühle in Broich war aus merkantilistischen Gründen entstanden. Die Verwaltung, einer der Hauptnachfrager nach Kanzleipapier, wollte nicht nur unabhängig von teuren Importen sein, sondern auch ein Fabrikat in eigenem Territorium herstellen, das mit Gewinn ausgeführt und im „Ausland“ vermarktet werden konnte. Deshalb achtete man zum einen auf die Qualität und zum anderen auf eine rationelle Fertigung. In der französischen Zeit ging die Mühle in Familienbesitz über. 1809 wurden 25 Arbeitskräfte beschäftigt, die Papier im Wert von 8.000 bis 12.000 Taler schöpften. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte man sich durch die Inbetriebnahme einer Dampfmaschine von der unsicheren Wasserkraft unabhängig; die Einführung einer Langsiebmaschine erlaubte eine beträchtliche Produktionssteigerung. In den 1890er Jahren verzeichnete die Mühle in der Stadt am Fluss mit rund 65 Arbeitskräften den höchsten Belegschaftsstand. 1885 wurde die Personengesellschaft in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und fünf Jahre später als Abteilung Mülheim in die Dorstener Papierfabrik A.-G. eingegliedert und weitergeführt. Die Statistik weist für 1909 eine Papier- und eine Tapetenfabrik mit zusammen 147 Arbeitskräften (132 männl. und 15 weibl.) nach; ein Jahr später arbeitete nur noch die Tapetenfabrik Niederhoff & Cie. in Mülheim-Saarn, mit 48 Personen. Mitglieder der Familie Vorster waren auch im Mülheimer Bergbau tätig; einer war Mülheimer Bürgermeister. 1910 hat August Thyssen Gebäude und Wasserrechte aufgekauft und zur Erzeugung elektrischer Energie genutzt.

Das Druck- und Verlagswesen

Im englischen Sprachgebrauch steht Papier/paper als Synonym für Zeitung/newspaper. Im Zeitalter der elektronischen Wiedergabe ist es nicht mehr nur das Papier, das als Nachrichtenträger dient, sondern im rasch wachsenden Umfang der Bildschirm. Früher war es jedoch fast ausschließlich das Papier, jedenfalls bei den in Schriftform übermittelten Nachrichten und verfassten Beiträgen. Der Papierbedarf wuchs mit dem Umfang und der Auflage sowie der Zahl der Zeitungen und Zeitschriften sowie der Bücher. Bereits 1795 hatte der Drucker Georg Blech die Erlaubnis zur Einrichtung einer Druckerei und ein Jahr später zur Herausgabe einer Zeitung erhalten. Ab Januar 1797 erschien hier die erste Zeitung in Mülheim an der Ruhr – verhältnismäßig früh, wenn man bedenkt, dass die bis 1945 erschienene bekannte „Kölnische Zeitung“ 1794 und die von Cotta herausgegebene „Allgemeine Zeitung“ 1798, also ein Jahr nach der Mülheimer Zeitung, gegründet wurde.

Darüber ist in dem verdienstvollen Werk von Ilse Barleben ebenso wenig zu erfahren wie über die beiden anderen in diesem Band vorgestellten Mülheimer Verleger. Die Buchhändler- und Zeitungsverlegerfamilie Bagel, hugenottischer Herkunft wie die Familie Coupienne, waren gleichfalls von außerhalb in die Stadt am Fluss gekommen. Zwar haben sie nicht die Bedeutung und Größe des Düsseldorfer Familienzweiges erreichen können, aber dafür haben die Mülheimer etwas geschafft, von dem alle Verleger träumen, was jedoch für die meisten ein Traum bleibt: Sie haben das Werk eines großen Literaten zum ersten Mal aufgelegt. In diesem Falle war es der deutsche Erstdruck von Victor Hugos „Les Miserables“.

Von der Buchhändler- und Zeitungsverlegerfamilie Marks war lediglich bekannt, dass es sich dabei um eine alteingesessene, angesehene Mülheimer Familie handelt, die sogar einmal einen Bürgermeister gestellt hatte. Dabei hat sie viele Jahrzehnte lang die „Mülheimer Zeitung“ verlegt. Die Beiträge zeigen, welche Auswirkungen Nachfolgeprobleme, vor allem Familien- sowie Konfessionsprobleme auf die Entwicklung eines Unternehmens haben können.

Die Tabakverarbeitung

Immer wieder stoßen wir in der Geschichte der Mülheimer Gewerbe auf den Fluss und auf Mühlen, oft auch auf Kohlenhandel und Steinkohlebergbau. Dass dies auch für die Tabakverarbeitung gilt, das mag auf den ersten Blick verwundern. Dass in der Stadt überhaupt eine derartige Tätigkeit ausgeübt wurde, das ist nicht selbstverständlich. Und doch ist hier, in der Stadt am Fluss ein Unternehmen für Tabakverarbeitung gegründet worden, das sich einen herausragenden Ruf verschaffte und heute in Hamburg seinen Sitz hat – und stolz auf seine Mülheimer Vergangenheit ist. Es befindet sich nach wie vor im Besitz der Familie von Eicken, eine der alten und ehemals sehr einflussreichen Familien der Stadt. Mitglieder dieser Familie, die mit vielen anderen wohlhabenden Familien in Mülheim in verwandtschaftlichen Beziehungen standen, hatten zu den Vertrauten der Landgräfin gehört; außerdem sind sie bereits im 17. Jahrhundert als Schöffen nachgewiesen. Bei besonderen Anlässen gehörten sie zu den Mülheimer Deputierten; sie waren beteiligt an dem Gutachten, dass die neue preußische Regierung über den Stand der Mülheimer Wirtschaft verlangt hatte; sogar ein Landsturmkapitän war unter ihnen sowie mehrere Stadtverordnete. Sie verfügten über umfangreichen Grundbesitz und Bergwerksbeteiligungen, außerdem waren sie im Kohlenhandel tätig. Von Bedeutung im hier betrachteten Zusammenhang waren die Pächter, später Besitzer von Mühlen an der Ruhr. Ein von Eicken war es, der die Anlage der Textilfabrik von Troost hatte verhindern wollen, weil er befürchtete, dass zum Schaden seiner eigenen Mühle zuviel Wasser entnommen werden könnte. Die von den von Eickens betriebenen Mühlen dienten dem Mahlen bzw. Schneiden von Ölfrüchten, von Farbhölzern und von Tabak.

Seit dem 18. Jahrhundert waren der Handel mit Kolonialwaren und mit Spezereien, nämlich Gewürzen, sowie die Herstellung von Seifen und Tabakwaren mit dem Namen von Eicken, Mülheim an der Ruhr, verbunden; seit dem Ende des 18. Jahrhunderts auch das Bankgeschäft. Geschäftsbeziehungen bestanden mit Lieferanten in den Niederlanden, Norwegen, England, Frankreich und Italien. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden zugunsten der Tabakfabrikation alle anderen Geschäftsaktivitäten aufgegeben und die Tabakverarbeitung zu einer industriellen Unternehmung ausgebaut, die durch das ganze Jahrhundert für Mülheim an der Ruhr von Bedeutung gewesen ist. Beeindruckend ist, wie die von Eickens, und darunter waren auch tüchtige Unternehmerinnen, die durch politische Ereignisse oder persönliche Schicksalsschläge hervorgerufenen Geschäftskrisen durchgestanden haben. Die Gründung der Hamburger Filiale, die bald die Mülheimer Anlage an Bedeutung überragen sollte und bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu den größten Tabakfabriken Deutschlands zählte, war eine ebenso richtige wie zwangsläufige Entscheidung; sie sicherte die weitere Existenz und Fortentwicklung des Unternehmens – allerdings verlor die Stadt am Fluss einen florierenden Industriezweig.

Das Brauwesen

Die Herstellung von Bier gehörte ursprünglich zu den Haushaltstätigkeiten; es wurde meist obergärig gebraut und war für den baldigen Verzehr bestimmt. Je mehr die Menschen ihre Existenzgrundlage in außerhäuslichen Gewerben, oft für längere Zeit weitab von Zuhause, sicherten, je mehr wurde das Brauen die Aufgabe von darauf spezialisierten Unternehmen.

Neben den sog. „Hausbrauereien“, die das Bier im eigenen Hause ausschenkten, entstanden Unternehmen, die die Gasthäuser mit Getränken versorgten und auch an die Laufkundschaft abgaben. Brauereien brauchten verfahrensbedingt Platz, deshalb – und weniger wegen der Geruchsentwicklung – wurden sie meist am Rande der damaligen Siedlungskerne angesiedelt. Ferner benötigten sie zum Kühlen Eis, das – vor der Versorgung durch Blockeisproduzenten und der Einführung von Kühlmaschinen – in den Wintermonaten aus den Brauereiteichen gewonnen und im „Eiskeller“ gelagert wurde.

In der Stadt am Fluss sind im 19. Jahrhundert mehrere Brauereien gegründet worden, die sich zu leistungsstarken Unternehmen entwickelt haben. Trotz vieler „durstiger“ Abnehmer in der Stadt, zu denen vor allem die Bergleute und Schiffsknechte gehörten, und einer Bevölkerung, die gerne feuchtfröhliche Feste feierte, produzierten sie mehr, als örtlich abgesetzt werden konnte. Dank des regen Schiffsverkehrs ging Mülheimer Bier weit über die Umgebung der Stadt hinaus. Bei den in dieser Veröffentlichung betrachteten drei Brauereien Ibing, Mann (Bergbrauerei) und Schroer fällt auf, dass ihre Gründungsdaten relativ nahe beieinanderliegen und dass ihre Gründer ausnahmslos keine geborenen Mülheimer, sondern Zugewanderte waren. Einer war sogar berufsfremd, ein anderer hatte die Kenntnis von der untergärigen Braukunst, die sich in Mülheim rasch durchsetzen sollte, von Dortmund, der „Bierstadt“, in die Stadt am Fluss mitgebracht. Die dritte genannte Brauerei zeichnete sich u. a. dadurch aus, dass sie außerdem eine Mälzerei betrieb und früh einen Teil des Ausstoßes in Flaschen abfüllte und damit dem Verkauf, z. B. in Lebensmittelgeschäften, zugänglich machte.

Die Schifffahrt und der Kohlenhandel

Wirtschaftlich und auch gesellschaftlich hat nichts die Stadt am Fluss so geprägt wie die mit dem Kohlenhandel verbundene Schifffahrt. Die spätere Stadt profitierte von den im Stadtgebiet an der Oberfläche ausstreichenden Steinkohlevorkommen. Diese wären jedoch nicht in größerem Umfang absetzbar gewesen, wenn nicht mit der Ruhr ein Transportweg für Massengüter zur Verfügung gestanden hätte. So entwickelte sich Mülheim an der Ruhr schon früh als Stadt der Kaufleute, die ihre Kohlenmagazine am Fluss hatten und die mit eigenen Schiffen die Kohle sowie auch den in den Mülheimer Betrieben gebrochenen Ruhrsandstein ruhrab und dann rheinab bzw. rheinauf zu ihren Kunden transportierten, die als Rückfracht Brot- und Ölgetreide oder auch Kolonialwaren und sogar Wein mitbrachten und verkauften. Da der Transport und das Ladegeschäft personalintensiv waren, fanden viele weitere Einwohner Mülheims ihr Auskommen als Kohlenschieber und Schiffsknechte.

Auch die am Ruhrufer sowie auf der zwischen Kanal und Fluss entstandenen Schleuseninsel befindlichen Schiffswerften, auf denen die „Ruhr-Aaken“ gebaut wurden, beschäftigten eine große Zahl von Arbeitern. Hinzu kamen die Schreiner, Schlosser und die Seiler, die von den Reedern und den Werften Aufträge erhielten. Auf der sog. „Timmerhelling“ auf der Schleuseninsel arbeiteten Mitte des 19. Jahrhunderts sieben Schiffswerften, die rund 400 Personen beschäftigten und jährlich rund 45 Schiffe auf Kiel legten. Die Unternehmer Thielen, Hahnefehr, Stein, Vonscheidt und Bresgen sind in diesem Zusammenhang zu nennen. An anderer Stelle ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die Ruhr im 19. Jahrhundert der befahrenste Fluss Europas gewesen ist. Die Mülheimer Schleuse passierten weitaus mehr Schiffe als irgendeine Stadt am Rhein.

Der Kohlenhandel gehört neben der Landwirtschaft und dem Kohlebergbau zu den ältesten Gewerben der Stadt am Fluss. Bereits im 15. Jahrhundert trieben Mülheimer Kaufleute damit Handel; jedoch erst im 17. Jahrhundert nahm dieser größeren Umfang an. Weil die Ruhr flussaufwärts zunächst nur bis Mülheim schiffbar war, entwickelte sich der Platz zum zentralen Kohlensammelplatz. Zwar hatte der Mülheimer Kohlenhandel mehrere schwere Krisen zu durchstehen, aber er erholte sich immer wieder und blieb auch nach der Erschließung neuer Kohlevorkommen an der oberen Ruhr und nördlich davon durch die Eisenbahn relativ von Bedeutung – in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erreichte der Gütertransport der auf dem Wasser Mülheim passierte, sowohl mengen- wie wertmäßig seinen Höhepunkt, allerdings auch sein Ende.

1822 zählte man in Mülheim insgesamt 73 Schiffseigner und Ruhrschiffer; darunter gehörten allein 15 zur Familie Stinnes, die auch die meisten der rund 400 ztr. Ladung fassenden Schiffe besaß. 1839/40 waren es insgesamt 116 Schiffe mit einem durchschnittlichen Fassungsvermögen von 900 ztr., die allein die Ruhr befuhren, 58 Schiffe, die auf Ruhr und Rhein unterwegs waren, und 87 Schiffe, die ausschließlich für den Verkehr auf dem Rhein eingesetzt wurden. Die Ladekapazität erhöhte sich bis 1850 auf 2.000 ztr. und bis Mitte der 1860er Jahre auf 3.000 ztr.; allerdings konnten derartige Mengen nur bei idealem Wasserstand, d. h. eher selten, befördert werden. 1860 beförderte die Ruhrschifffahrt 940.000 t Güter, darunter 868.000 t (rund 92 %) Steinkohle. Im genannten Jahr passierten insgesamt 9.239 Schiffe die Mülheimer Schleuse; das waren im Durchschnitt, wenn man die Tage, die durch Hoch- bzw. Niedrigwasser und Eisgang verloren gingen, abzieht, mehr als 50 Schiffe pro Werktag. 1873 waren es noch insgesamt 3.105 durchgeschleuste Kohlenschiffe und im Jahr darauf nur noch 757. Das Jahr 1889 markiert das Ende der Kohlenschifffahrt auf der Ruhr.

Unter den Kohlenhändlern gibt es viele bekannte Namen; die meisten davon sind uns bereits als Bergwerksbesitzer oder herausragende Vertreter anderer Gewerbe begegnet, beispielsweise die Angehörigen der Familien Mellinghoff, Schmitz-Scholl, Kalthoff, Krabb(e) und Krabben, Mühlenbeck, Falkenburg, Pelzer, Goslich, Kocks, Troost, von Eicken und vor allem Stinnes. Die Beiträge in diesem Band betreffen den Pionier Mathias Stinnes und die Familie Winschermann, deren Nachfolger noch heute als Reeder tätig sind und ihren Sitz in Mülheim an der Ruhr haben. Das dürfte nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass die Ruhr wie zu Beginn bis zur Stadt am Fluss schiffbar ist. Mit der Gründung der Mülheimer Dampfschleppschifffahrt war man Mitte des 19. Jahrhunderts schnell und erfolgreich gewesen. Der Bau des Rheinkanals war bereits 1886 beschlossen, jedoch erst im 20. Jahrhundert realisiert worden; und erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde Mülheim an das westdeutsche Kanalnetz angeschlossen. 1927 wurden die Voraussetzungen der Stadt am Fluss durch den „Großschifffahrtsweg“ und den neuen Stadthafen grundlegend verbessert. Deshalb ist die Ruhr nicht nur für die Wasserversorgung und Freizeitvergnügungen sowie für die urbane Gestaltung von Bedeutung, sondern auch immer noch als Verkehrsträger – auch damit steht die Stadt am Fluss einmalig da.

Einzelhandel

Die bereits bei der Versorgung mit Bier festgestellte Lösung der Bevölkerung aus der Selbstversorgung gilt erst recht für Nahrungsmittel und Konsumgüter. Während der Handel mit Steinkohlen von den Mülheimern – abgesehen von dem Zechenverkauf an Direktverbraucher – im Großen betrieben wurde, sind die Nahrungsmittel in der Regel von den Erzeugern auf den Wochenmärkten und die Kolonialwaren von Einzelhändlern dort oder in Spezialgeschäften, meist Gemischtwarenhandlungen, angeboten und verkauft worden. Deren Zahl nahm auch in Mülheim – wie allgemein im Deutschen Reich – zu. Im Allgemeinen haben sie – trotz ihrer Wichtigkeit für die Versorgung ihres Stadtviertels keine überragende Bedeutung erlangt. Wenn dennoch zwei Beiträge dieses Bandes Einzelhandelsfamilien betreffen, so hat das einen besonderen Grund, nämlich dass Vertreter dieser Familien in dieser Branche als Pioniere hervorgetreten sind.

Der Name Nedelmann begegnet uns in der Mülheimer Geschichte in vielen Branchen, u. a. als Beteiligte an Bergbauunternehmen, im Kohlen- und Kolonialwarenhandel, im Aufsichtsrat des Louisenthaler Textilunternehmens, als Betreiber und Mitbesitzer der Spiegelglasfabrik Itzenplitz in Styrum und nicht zuletzt eines Geschäfts in Eisenwaren mit überörtlicher Bedeutung.

Der Kaufmann Wilhelm Schmitz hatte die Kolonialwarenhandlung von Eicken-Meininghaus übernommen und unter Verwendung der Mitgift seiner Frau, einer geborenen Scholl, zu einem Spezialgeschäft für Kaffeehandel mit eigener Kaffeerösterei entwickelt. Mit der Versorgung von geröstetem Kaffee hatte in dieser Zeit gleichfalls ein Prozess zur Lösung von der Selbstversorgung eingesetzt; denn bis dahin hatten die Endverbraucher Rohkaffee erworben und diesen zu Hause selbst geröstet. Schmitz-Scholl waren unter den ersten Kaffeehändlern, die den Kaffee rösteten, und sie waren die ersten, die diesen in Spezialgeschäften in und in einer rasch wachsenden Umgebung von Mülheim an der Ruhr verkauften. Da der Kaffee nicht nur gut, sondern auch von gleichbleibender Güte war, zahlte sich diese Pioniertat aus. Später wurden gemeinsam mit dem Kaffee auch andere Nahrungs- und Genussmittel angeboten. Die Geschäftskette wurde von einem leitenden Mitarbeiter und Beteiligten aufgebaut und organisiert. Sie ist noch heute mit seinem Namen verbunden, wie übrigens der erste Selbstbedienungsladen oder Supermarkt, nämlich Tengelmann. Heute steht nicht allein die Firma Tengelmann für den bedeutenden Einzelhandel, der von Mülheim aus organisiert und geführt wird, sondern auch das Unternehmen Albrecht-Süd, das in der Stadt am Fluss seinen Sitz und sein Verteilzentrum hat.

Der Maschinenbau

Studien über den modernen Maschinenbau im Revier beginnen meist mit der 1819 von Friedrich Harkort in Wetter an der Ruhr gegründeten Maschinenfabrik, aus der durch Vereinigung mit anderen Maschinenbaufabrikanten die DEMAG hervorgegangen ist. Zweifellos mit Recht, denn unter Nutzung englischer Technik und englischer Fachkräfte wurde in Wetter ein breites Maschinenbauprogramm entwickelt, das eine außerordentliche Wirkung auf den Maschinenbau an der Ruhr und weit darüber hinaus entfalten sollte. Allerdings gebührt die Priorität, die erste Dampfmaschine moderner Bauart auf dem Kontinent gebaut zu haben, Franz Dinnendahl, der bereits 1811 mit seinem Bruder Johann in Mülheim an der Ruhr eine Maschinenfabrik gegründet hat und an den Mülheimer Bergbaubetrieben, die sie mit Dampfmaschinen zum Betrieb der Pumpen und Fördermittel ausgestattet hatten, beteiligt waren.

Gemeinsam mit seinem Bruder Johann, der seinen Wohnsitz nach Mülheim an der Ruhr verlegte, hier heiratete und hauptsächlich in der Stadt am Fluss als Unternehmer im Maschinenbau und auch als Leiter von Bergbaubetrieben tätig war, gründete er 1819/20, also kurz nachdem Harkort in Wetter begonnen hatte, in Essen und in Mülheim eine „Eisenschmelze“, die spätere Friedrich Wilhelms-Hütte.

In ihrer öffentlichen Bekanntmachung vom Juli 1820 machten sie darauf aufmerksam, dass sie bereits seit 20 Jahren den Bau von Dampfmaschinen „unabhängig und mit voller Selbständigkeit“ betrieben hatten. Während die Denkschrift zur Hundertjahrfeier der Stadt Mülheim an der Ruhr 1908 Franz Dinnendahl ausführlich würdigte und über den Bruder Johann nur zu sagen wusste, dass man über diesen nicht viel wisse, vermutete Ilse Barleben in ihren Beiträgen zur Geschichte Mülheims, dass letzterer für Mülheim wichtiger gewesen sein dürfte. Der hier abgedruckte Beitrag über die Brüder Franz und Johann Dinnendahl bestätigt diese Vermutung auf der Grundlage damals noch nicht bekannter Quellen.

Die Standortwahl belegt die Bedeutung Mülheims als Bergbau- und Handelsstadt. Der Dampfmaschinenbau wurde von der Friedrich Wilhelms-Hütte nach dem Ausscheiden der Brüder Dinnendahl weiter betrieben. Als Gießerei, die heute zum Konzern der Georgsmarienhütte gehört, ist sie nach wie vor von herausragender Bedeutung für den Maschinenbau – von ihr wurde u. a. der Beweis erbracht, welche Möglichkeiten der Sphäroguss, Grauguss mit Kugelgraphit, für den Maschinenbau bietet. Es war der Bergbau, der mit der traditionellen Technik der Wasserhebung und Kohleförderung an seine Grenzen gestoßen war und dem die Dampfmaschine erschlossene Vorkommen zu wettbewerbsfähigen Kosten nutzbar und neue in größeren Tiefen zugänglich machte. Später wählten dann auch andere Gewerbe die Dampfmaschine als stationären oder mobilen Antrieb. Die Orientierung am Bedarf der am Ort tätigen Gewerbe zeigen auch die anderen Maschinenbaufabriken in Mülheim. Sie sind oftmals aus dem Handwerk hervorgegangen und haben sich spezialisiert – wobei allerdings je nach Bedarf entsprechende Umstellungen im Fabrikationsprogramm erfolgten. Diese Unternehmen mit ihren Erzeugnissen erlangten zum Teil überregionale Bedeutung und sogar Weltgeltung.

Die Maschinenfabrik und Eisengießerei Becker & Jordan hatte anfangs Textilmaschinen hergestellt, zeitweise sogar in der Tuchfabrik von Schmachtenberg gearbeitet. 1876 war Rudolf Meyer als Teilhaber eingetreten. Im Jahre 1883 wurde das Unternehmen von August und Joseph Thyssen, deren Schwager Friedrich Hoosemann und Franz Burgers übernommen und in die Aktiengesellschaft Mülheimer Maschinenfabrik umgewandelt. Im Jahr darauf wurde sie in die Kommanditgesellschaft Thyssen & Co. integriert und mit der 1883 eingerichteten Maschinenreparaturwerkstatt vereinigt. Hier baute das Unternehmen Maschinen und Walzwerkeinrichtungen für den Eigenbedarf. Nach der Jahrhundertwende wurde der Bau von Großgasmaschinen sowie von Hochofen- und Stahlwerksgebläsen aufgenommen.

Die 1911 als Maschinenfabrik Thyssen & Co. AG verselbständigte Gesellschaft bezog im gleichen Jahr ein eigenes Verwaltungsgebäude an der Wiesenstraße, das heutige „Haus der Wirtschaft“. 1912 baute man Versuchs-Dieselmotoren für Lokomotiven in eigener Entwicklung, außerdem Dampffördermaschinen, Pumpen, Kompressoren, Turbinen, Kondensatoren, Kaminkühler, Gradierwerke und Walzwerksanlagen; die größten Großgasmaschinen der Welt entstanden damals in Mülheim. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Programm der Maschinenfabrik durch Elektromaschinen erweitert. Es war eine Maschinenbauanstalt mit hohem Ansehen und zahlreichen Innovationen; sie stand im Wettbewerb mit der AEG und Siemens-Schuckert.

Bei der Gründung der Vereinigte Stahlwerke AG (VSt) wurde die Thyssensche Maschinenfabrik, die von der Friedrich Wilhelms-Hütte (FWH) das Fabrikationsprogramm übernahm, 1926 auf die Deutsche Maschinenfabrik (DEMAG) übertragen – die FWH fungierte in der Folgezeit nur noch als Reparaturbetrieb der VSt. 1927 überließ die DEMAG die elektrische Fabrikation und den Dampfmaschinenbau den Siemens-Schuckert-Werken. Diese führten die in Mülheim begründete Tradition des Turbinenbaus fort – ab 1966 unter der Firma Siemens und ab 1969, nach der Bündelung der Kraftwerksaktivitäten von Siemens und AEG-Telefunken sowie der Übernahme der 1918 von der AEG in Mülheim an der Aktienstraße gegründeten Generatorfertigung, als Kraftwerk Union AG (KWU).

Diese Gesellschaft gehört seit 1977 ganz der Siemens AG. 1970 wurde im Mülheimer Hafengebiet der Grundstein für den Werksteil Hafen gelegt, in dem Fertigung, Montage und Versand der Großmaschinen erfolgen. Seit 1987 ist der Sitz der Gesellschaft in Erlangen. Nach der Übernahme der britischen Parson Power Generation arbeitet das Werk Mülheim, das auf die Herstellung von Gasturbinen spezialisiert ist, im Verbund mit den Werken Erfurt, Newcastle und Budapest der nun als Power Generation firmierenden Gesellschaft. Nach der Zerschlagung des Mannesmann-Konzerns und der Übernahme der Demag Krauss Maffei-Gruppe durch Siemens gehört auch die Turbinenfertigung der Demag in Duisburg zum Verbund. Die in Mülheim freigewordenen Flächen wurden an Thyssen Schachtbau (Aktienstraße) abgegeben oder werden seit dem Jahr 2000 als Siemens-Technopark vermarktet.

Das Know-how zur Fertigung der großen Turbogeneratoren hatte sich die Thyssensche Maschinenfabrik 1918 durch die Übernahme der 1883 gegründeten und 1889 nach Duisburg verlegten elektrotechnischen Fabrik Chr. Weuste & Overbeck GmbH verschafft, deren Betrieb nach Mülheim überführt wurde. Das Unternehmen war das erste seiner Art in Mülheim gewesen. Es hatte u. a. 1885 die erste Lichtanlage in der Stadt, und zwar bei C. Fuglsang und in der Kunstwollfabrik, sowie die erste elektrische Kraftanlage, nämlich 1891 für die Eisbahn am Kahlenberg, geschaffen. Der Gründer Christian Weuste war der Enkel des gleichnamigen Mülheimer Bürgermeisters, der ab 1819 mehr als 30 Jahre lang mit Erfolg in und für die Stadt am Fluss gewirkt hatte. Eine seiner Töchter war mit Prof. Franz Fischer, erster Leiter des Kohlenforschungsinstituts und maßgeblich beteiligt an der Fischer-Tropsch-Synthese (zur Gewinnung von Benzin aus Kohle), verheiratet, eine andere mit Georg van Meeteren, einem sehr erfolgreichen Düsseldorfer Unternehmer, dessen Sohn zu den großen Mäzenen der Landeshauptstadt zählt.

Der Ingenieur Rudolf Meyer, 1876 bis 1883 Teilhaber der Maschinenfabrik Becker & Jordan, gründete 1885 an der Aktienstraße die Maschinenfabrik Rud. Meyer, die er bis zu seinem Tod im Jahre 1899 leitete; der Ingenieur Theodor Giller führte das Unternehmen weiter, das 1907 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und 1918 mit der DEMAG verschmolzen wurde. Die Gesellschaft hatte sich durch ausgezeichnete Konstruktionen seines Gründers auf dem Gebiet des Kompressorenbaus und der Gesteinsbohrmaschinen einen Namen gemacht. 1885 war bereits der erste einstufige Luftkompressor mit Kataraktventilen geliefert worden, 1894 hatte das Unternehmen eine Druckluftlokomotive mit 50 bar Fülldruck für den explosionsgefährdeten Bergbaubetrieb gebaut; 1904 wurden die ersten Hochdruck-Kompressoren für 200 bar Enddruck hergestellt. 1910 wurde mit 18.000 cbm stündlicher Leistung einer der größten Kompressoren, für ein Bergwerk in Südafrika, abgeliefert; 1912 konnten die ersten Turbokompressoren für eine Kruppsche Zeche fertig gestellt werden. Die Zahl der Beschäftigten stieg von 80 im Jahr der Gründung auf rund 1.200 im Jahre 1908. 1919 wurde der Fabrikbetrieb in Mülheim an der Ruhr eingestellt, Maschinen und Einrichtungen nach Duisburg überführt. Das Grundstück an der Aktienstraße, gegenüber der Feuerwehr, übernahm samt Fabrikräumen die AEG, die hier eine Reparaturwerkstatt für das Ruhrgebiet einrichtete. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dann, wie im Zusammenhang mit der Thyssenschen Maschinenfabrik erwähnt, bis zur Gründung der KWU Turbinen gebaut.

Aus dem Handwerk hervorgegangen ist das Unternehmen Neumann Elektronik; es ist in den 1890er Jahren von den Brüdern Richard und Hugo Neumann als Betrieb für Elektrotechnik in Mülheim an der Ruhr gegründet worden. Zu dieser Zeit gab es in der Stadt am Fluss noch keine öffentliche Stromversorgung. Die Brüder Neumann waren also Pioniere im wahrsten Sinne des Wortes. Um Strom für galvanische Arbeiten zu erhalten, bauten sie 1897 eine Dampfmaschine, deren Kessel auf einem Küchenherd befeuert wurde; die Maschine trieb einen Dynamo an. Alle Armaturen, Hähne, sogar Muttern und der Kollektor waren aus dem vollen Material herausgearbeitet worden.

Da die Leistung dieser kleinen Dampfmaschine bald nicht mehr ausreichte, ersetzten die Brüder diese durch eine gleichfalls selbstgebaute, größere Anlage. Bereits nach kurzer Zeit beschäftigte das Unternehmen 17 Mitarbeiter. Hergestellt wurden Elektromotoren mit Schleifringläufer, Anlasser, Transformatoren für die Hausbeleuchtung und für Bogenlampen – jedoch auch mechanische Teile, insbesondere Gerbfassgetriebe mit elektrischer Umsteuerung für das Mülheimer Ledergewerbe.

Das Feld, auf dem das Unternehmen auch heute noch mit Erfolg tätig ist, die elektrische Fernmelde- und Fernsteuertechnik, wird seit Anfang der 1930er Jahre bearbeitet. 1934 wurde mit der Entwicklung von Lokomotiv-Übertragungs-Einrichtungen für den Rangierfunk begonnen – ab 1938 im Trägerfrequenzbetrieb. Später wurde das Fabrikationsprogramm durch TF-Kran-Sprechanlagen, Innensprechstellen für Büro, Verwaltung und Produktionsbetrieb sowie für Fahrzeuge im öffentlichen Personenverkehr, ferner durch Verstärkeranlagen für Innen und Außen erweitert. Heute zählt das Unternehmen zu den leistungsstärksten seiner Art; seine Erzeugnisse werden weltweit abgesetzt.

Der heute führende Hersteller von Hochspannungsverbindungstechniken für explosionsgeschützte Bereiche, das Familienunternehmen Gothe & Co., ist 1922 in Essen gegründet und noch vom Gründer, Heinrich Gothe, nach Mülheim an der Ruhr verlegt worden. Es hat seinen Standort an der Kruppstraße, in der Nähe vom Rhein-Ruhrzentrum, und wird in der dritten Generation von einer Unternehmerin, Heike Gothe, geleitet. Ursprünglich waren es die Bergbaubetriebe gewesen, die die explosionsgeschützten Spezialverbindungen nachgefragt und die Entwicklung des Unternehmens begünstigt hatten. Seit dem Rückgang des Bergbaus werden auch andere Einsatzfelder, bei denen eine zuverlässige Stromversorgung Grundvoraussetzung ist, mit Erfolg bearbeitet, z. B. der Tage- und Tunnelbau, Bohrinseln und Raffinerien, Anlagen der Chemischen Industrie, Werften und Großbaustellen. Neben explosionsgeschützten werden auch druckwasserdichte Spezialprodukte gefertigt. Die ständige Weiterentwicklung der Produkte und die systematische Suche nach Produkt- und Verfahrensinnovationen sicherten den Erfolg und den Vorsprung im Wettbewerb des Unternehmens, das noch viel manuell fertigt, vom Blechbiegen und Schweißen bis zur Endabnahme alles im eigenen Betrieb von den eigenen fast 50 Mitarbeitern machen lässt und seine Erzeugnisse weltweit exportiert. Eine der letzten Neuentwicklungen ist ein Verteilerkasten für Spannungen bis zu 36.000 Volt.

Auch die Firma Wernert gehört zu den jüngeren Mülheimer Maschinenfabriken, die nachdrücklich belegen, in welchem Maße die Stadt am Fluss ein Zentrum des Maschinenbaus ist und zugleich demonstrieren, wie jung und innovativ sie geblieben ist. 1920 gründete der Ingenieur Karl Wernert die Maschinenbauanstalt Wernert in Mülheim an der Ruhr. 1927 wurde hier die weltweit erste Kreiselpumpe aus Kunststoff entwickelt und im darauffolgenden Jahr mit deren Serienfertigung begonnen. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde die Produktion nach Mitteldeutschland verlagert und 1945 mit dem Wiederaufbau in Mülheim an der Ruhr begonnen. In den folgenden Jahrzehnten leistete das Unternehmen Pionierarbeiten in der Weiterentwicklung von Kreiselpumpen aus Kunststoff; im Zweigwerk Kiel wurden Schiffspumpen gefertigt. Anfang der 1970er Jahre wurde die bis dahin größte Chemie-Kreiselpumpe aus Kunststoff entwickelt; sie leistete als Prozesspumpe mehr als 2.000 cbm/h und erschloss dem Unternehmen neue Anwendungsbereiche im Umweltanlagenbau.

1975 wurde das Unternehmen in die heutige Firma WERNERT-PUMPEN GMBH umgewandelt. Auch die folgenden Jahrzehnte waren geprägt durch intensive Entwicklungsarbeit, die wiederholt zu patentfähigen Ergebnissen führte, z. B. 1997 zu den Chemie-Normpumpen aus hochverschleißfesten armiertem Mineralguss WERNIT, 2000 zum neuartigen Synchronantrieb und 2002 zur Mahlpumpe, die mit nur einer Maschine zerkleinert und fördert. 1962 trat erstmals eine Frau in die Geschäftsführung, 1987 eine weitere. Übrigens zeigt auch die Besetzung der Unternehmensleitung mit einem Ingenieur, der von auswärts kommt, und in der Stadt am Fluss nicht nur eine verantwortungsvolle Aufgabe, sondern auch eine neue Heimat fand, dass Mülheim an der Ruhr nach wie vor große Anziehungskraft ausübt und auch an Integrationskraft nichts eingebüßt hat.

Während die meisten der bisher genannten Maschinenbauunternehmen noch bestehen und die Bedeutung der Stadt am Fluss als innovatives Zentrum unterstreichen, sind andere inzwischen verschwunden; sie wurden aufgelöst oder haben ihren Standort verlagert. Dazu gehören die Ruhrthaler Maschinenfabrik H. Schwarz & Dyckerhoff an der Scheffelstrasse, die 1899 von Heinrich Schwarz gegründet wurde und Motor- sowie Pressluftlokomotiven, Gesteinsbohrmaschinen, Kühlanlagen und Eismaschinen hergestellt und 1908 87 Personen beschäftigt hat (eine Tochter des letzten Inhabers hat nach dem Zweiten Weltkrieg den ehemaligen Piloten Erich Bach geheiratet, der in Süddeutschland ein Unternehmen zur Herstellung von Campingwagen unter der Firma ERIBA gründete, für die er zunächst Wellbleche, wie sie bei der Ju 52 zur Anwendung gekommen waren, einsetzte). Von der Maschinenbedarfs- und Betonbau-Industrie in Styrum, der Saarner Eisenhütte H. Winnesberg & Cie., dem Unternehmen Wilmer, der Schloss- und Baubeschlagfabrik Auberg in Saarn, Carl Kampmann jun., Joh. Hesseln Söhne in Winkhausen, der 1893 durch die Übernahme der W. Hollenberg’schen Eisengießerei und Maschinenfabrik am Hingberg entstandenen Mülheimer Eisengießerei und Maschinenfabrik und der 1854 errichteten Eisengießerei und Maschinenfabrik Richard Cleff wissen wir heute kaum viel mehr als den Namen und die Adresse. Von anderen, z. B. Gebr. Bensberg und Ferd. Gothot und Lüttgen, kennen wir auch die Spezialitäten. Während Bensberg seit 1857 eine Fabrik für Dampfkessel und Eisenkonstruktionen betrieb, baute Gothot an der Buggenbeck/ Ecke Brückstraße patentierte Apparate für Kaffeeröstereien, Lüttgen war Spezialist für Zahnräder und Getriebe.

Zwei derartige Unternehmen, die heute nicht mehr bestehen, die Maschinenfabrik Kleinbrahm und die Hebezeugfabrik Wilhelmi, sind in diesem Band mit ausführlichen Beiträgen berücksichtigt worden. Abgesehen davon, dass die Quellenlage, dank ergiebiger Familienarchive und kooperationswilliger Nachfahren, günstig war, zeichnen sich diese dadurch aus, dass sie beide in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts von tüchtigen jungen, wagemutigen Handwerksmeistern gegründet und mit einem speziellen Fertigungsprogramm, das sich an den Bedürfnissen der lokalen Kundschaft orientierte, zur industriellen Entfaltung gebracht wurden. Sie sind über mehrere Generationen hinweg als Familienunternehmen geführt worden und haben zeitweise Weltgeltung beansprucht, das eine mit seinen Bäckereimaschinen, zu denen die größte Misch- und Auspressmaschine der Welt gehörte, und das andere mit seinen leistungsstarken und robusten Hebezeugen der Marke „Planeta“.

Die Metallerzeugung und Weiterverarbeitung

Wenn in den vergangenen Jahren in Mülheim an der Ruhr von der Zinkfabrikation die Rede war, dann drehte sich das Gespräch meist um die Zinkhütte an der Eppinghofer Straße und hier vor allem um die ebenso langwierigen wie kostspieligen Bodensanierungen, die, z. B. auf dem Gelände der Pfarrgemeinde St. Engelbertus, noch nicht abgeschlossen sind. Die Hütte „Gewerkschaft Eppinghofen“ ist 1845 von Karl Rochaz, dem Direktor der Société de l’Antonius et des Mines réunies in Paris, gegründet worden und hat bereits wenige Jahre später Konkurs angemeldet. Der A. Schaaffhausen’sche Bankverein hat die Hütte gemeinsam mit der Fabrik feuerfester Steine, gleichfalls in Mülheim, übernommen und an die A.-G. für Bergbau und Zinkfabrikation des Altenbergs zu Neutral-Moresnet (Vieille Montagne) verkauft. Kernstück der Anlage an der Aktienstraße war die Zinkweißfabrik. Betrieben wurden vier Flamm- und ein Schachtofen zum Verglühen der Erze, fünf Erzzerkleinerungsmaschinen, die später durch ein Dampfwalzwerk ersetzt wurden, 36 Röstöfen, 36 belgische Zinköfen, sechs Flammöfen für Zinkweiß, eine Dampfmaschine, drei Brennöfen für Muffeln (feuerfeste Schmelzgefäße) und feuerfeste Steine, acht Pfannen und die Werkstätten für feuerfeste Produkte.

Von 1853 bis 1872/73 sind u. a. aus 178.340 t Erz 10.933 t Rohzink und aus 16.236 t behandeltem Zink 18.319 t Zinkweiß hergestellt worden. Mit dem Rückgang bzw. der Einstellung der Ruhrschifffahrt verschlechterten sich die Produktionsbedingungen rapide für das Werk, das über keinen Bahnanschluss verfügte. Die Fabrikation wurde erst eingeschränkt und – nach einem Brand – eingestellt; weiterproduziert wurde in den ehemaligen Tochtergesellschaften der Eppinghofer Hütte, in Borbeck und in Oberhausen (heute Rhein. Industriemuseum). 1873 kamen die Gebäude und Grundstücke in den Besitz der Friedrich Wilhelms-Hütte, die das Terrain wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg parzellierte und verkaufte – auf einem Teil steht die katholische Kirche St. Engelbertus.

In den Band aufgenommen wurde Wilhelm Grillo, dessen geschäftliche Aktivitäten zum größten Teil außerhalb der Stadt am Fluss erfolgten und sich nicht in der Zink verarbeitenden Industrie erschöpften, sondern u. a. Steinkohlebergbau und Eisenverarbeitung umfassten. Schwerpunkt war jedoch die Herstellung und der Handel mit verzinktem Material. Er wird zu Recht als der Gründer und Pionier der daraus entstandenen Industrie bezeichnet. Von Interesse ist sicherlich auch, wie es diesem Mann gelang, als Unternehmer so außerordentlich erfolgreich zu sein.

August Thyssen ist einer der vielen bedeutenden Unternehmer, die als Fremde nach Mülheim an der Ruhr kamen und überzeugte Bürger der Stadt am Fluss wurden. Kaum ein Mann hat mit seiner Gründung eine Stadt und ihr Umland so geprägt wie der aus Eschweiler bei Aachen stammende Kaufmann August Thyssen. 1871, also im Vergleich zu den übrigen Pionieren relativ spät, war er von Duisburg, wo er an einem Unternehmen beteiligt gewesen war, nach Mülheim gekommen und hatte in der damals noch selbständigen Gemeinde Styrum ehemals landwirtschaftlich genutztes Gelände gekauft und ein Stahl- und Walzwerk errichtet. Die Entscheidung für diesen Standort hatten neben dem günstigen Gelände und den vorhandenen Arbeitskräften die ausgezeichnete Verkehrslage sowie die gute Versorgung mit Steinkohle erleichtert. Doch August Thyssen fand hier nicht nur optimale Produktionsbedingungen, sondern er machte zugleich eine gute Partie durch die Hochzeit mit Hedwig Pelzer, der Tochter des wohlhabenden Lederfabrikanten, der wiederum mit einer Troost verheiratet war. Durch die Verbindung im Jahr 1872 kam Kapital in das Unternehmen, das sich rasch entwickelte.

Im Herbst 1871 war das Stahlwerk mit 70 Arbeitern in Betrieb gegangen, wenige Monate später folgte das Blechwalzwerk. Ab 1878 wurden die gewalzten Bleche zu geschweißten Stahlröhren weiterverarbeitet. 20 Jahre nach der Gründung beschäftigte das Werk rund 2.600 Personen in zwei Stahlwerken, im Bandeisenwalzwerk, im Presswerk, im Röhrenwerk, in der Verzinkerei mit Kesselschmiede und Eisenkonstruktionswerkstatt, im Universaleisenwalzwerk, im Blechwalzwerk, in der Nagelfabrik und in der Maschinenfabrik. 1910 betrieb dieses Mülheimer Unternehmen das größte Schweißrohrwerk im Deutschen Reich. Von der Stadt am Fluss ausgehend, baute August Thyssen einen der größten Montankonzerne auf, der Erz- und Kohlebergbau betrieb, Roheisen und Rohstahl erzeugte, zu Halb- und Fertigprodukten weiterverarbeitete, mit eigenen Schiffen transportierte und durch eigene Handelsgesellschaften weltweit vermarktete; außerdem bewirtschaftete er ausgedehnte Wasser- und Gasversorgungsnetze. In seiner Blütezeit, die allerdings sehr personalintensiv war, hat das Werk einmal mehr als 13.000 Personen beschäftigt.

Dem Unternehmensgründer zur Seite stand seit 1878 sein Bruder Joseph Thyssen. Dessen Bedeutung für die Entwicklung des Unternehmens ist wesentlich größer gewesen, als früher angenommen wurde. Die beiden praktizierten eine harmonische und wirkungsvolle Arbeitsteilung, die Joseph Thyssen hauptsächlich den Innenbereich zuwies, jedoch keineswegs darauf beschränkte. Ebenso wenig fühlte sich August allein für die Beziehungen nach Außen zuständig. Wie sein Bruder heiratete Joseph Thyssen eine wohlhabende Mülheimerin, Clara Bagel.

Die Brüder wohnten zunächst in der Nähe der Fabrik, August Thyssen in der Straße am Froschenteich, Joseph Thyssen erst in der Eppinghofer und später in der Bahnstraße. 1905 zog der ältere Bruder in das für ihn umgebaute Schloss Landsberg bei Kettwig, während sich Joseph bereits einige Jahre vorher eine prächtige Villa nach Entwürfen der bekannten Berliner Architekten Kayser und von Groszheim am Rande des Luisentals, an der Dohne, hatte errichten lassen – diese wird heute von einem Familienunternehmen genutzt. Wenn sich auch der wirtschaftliche Schwerpunkt des Thyssen-Konzerns immer mehr nach Duisburg verlagerte, so blieb das Mülheimer Stammwerk – trotz aller Besitzveränderungen und Umfirmierungen immer mit dem Namen Thyssen verbunden. Die Stadt am Fluss ist nach wie vor der größte und bedeutendste Stahlröhren-Standort. Hier werden seit rund 135 Jahren Bleche gewalzt und seit beinahe 130 Jahren zu längsnahtgeschweißten Stahlrohren weiterverarbeitet; außerdem werden hier seit mehr als 100 Jahren nahtlose Stahlrohre gefertigt. Seit nunmehr einer Generation, seit 1970, gehört das Werk zu den Mannesmannröhren- Werken, die wiederum seit dem Jahr 2000 Teil der Salzgitter AG sind.

Allerdings reicht die Vergangenheit Mülheims als Eisen- und Stahlstandort weit über Thyssen hinaus. Bereits am Anfang des 19. Jahrhunderts hatte Johann Wilhelm Vogt im Motenhof („Vogts Hof“) am Rumbach einen Eisenhammer betrieben und je nach Jahreszeit und Auftragslage sieben bis maximal 15 Arbeiter beschäftigt. Die hergestellten Erzeugnisse fanden außer in der Umgebung in anderen deutschen Landen, in den Niederlanden und in Frankreich Absatz. Im Jahre 1812 wurden die Brüder Friedrich und Karl Voigt als Besitzer des Hammers, der nun als Reckhammer bezeichnet wird, genannt. Produziert wurden jährlich 8.000 bis 12.000 Pfund Eisen- und Stahlwaren im Wert von 3.000 bis 4.000 Talern.

Als die eigentlichen Begründer der Eisenhüttenindustrie – und nicht nur der Maschinenbauindustrie – werden die Brüder Franz und Johann Dinnendahl angesehen. Nachdem sie im Jahre 1811 mit dem Bau von Dampfmaschinen in Mülheim an der Ruhr begonnen hatten, erweiterten sie diese Fertigung gut acht Jahre später durch eine Gießerei. Damit zogen sie die Konsequenzen daraus, dass ihnen die Gießereien, vor allem in Oberhausen, immer wieder Maschinenteile geliefert hatten, die den Ansprüchen nicht genügten und zu schwerwiegenden Störungen im Betrieb der Dampfmaschinen führten. Zum anderen wollten sie verhindern, dass von ihnen entwickelte Konstruktionsverbesserungen ohne Vergütung anderen zugute kamen. Die Gutehoffnungshütte, die viele Aufträge für Dinnendahl ausgeführt hatte, traf Vorbereitungen, den Dampfmaschinenbau selbst aufzunehmen.

Die Stadt am Fluss war bewusst als Standort für die Gießerei gewählt worden, weil Wasserweg und Ruhrschifffahrt die Versorgung mit Eisenerz vom Oberrhein und von der Sieg ermöglichte – die Verwendung von „Rasenerzen hiesiger Gegend“ wird in dem Schreiben der Brüder Dinnendahl an die Kundschaft als eine Lösung bezeichnet, „deren wir uns bisher gleichsam aus Noth bedienen mußten.“ Man sah sich nunmehr in der Lage, alle Dampfmaschinenteile, auch Zylindergebläse und Walzwerke, von einem viertel Pfund bis zu 14.000 Pfund in e i n e m Guss, nach Modell oder Zeichnung „rein und schön abzugießen und zu liefern“ – selbstverständlich auch komplette Maschinen zur Wasserhebung und Kohlenförderung in Bergwerken sowie zum Betrieb von Spinnereien, Walz- und Hammerwerken, Getreide-, Öl- und Schneidemühlen.